फूल वाले पौधे (जिन्हें एंजियोस्पर्म भी कहा जाता है) भूमि पौधों के भीतर मुख्य समूह हैं, जो मैगनोलियोफाइटा या एंजियोस्पर्म नामक पौधों का एक स्वतंत्र संघ बनाते हैं। यह समूह बीज पौधों में पाए जाने वाले दो समूहों में से एक है : स्पर्मेटोफाइट (बीज पौधे) अपने बीजों को एक वास्तविक फल के भीतर ढक देते हैं। इसलिए, यह प्रजनन अंगों को फूल नामक संरचना के भीतर ले जाता है । बीजांड आमतौर पर कार्पेल के भीतर ही सीमित होता है , जो परागण होने के बाद फल पैदा करता है।

इस वर्ग के पौधों को आवृतबीजी पौधों के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इनके बीज विशेष बंद संरचनाओं के अंदर होते हैं जिन्हें फल कहा जाता है। फूल वाले पौधे वर्तमान में मौजूद सबसे नाजुक पौधे हैं और स्पष्ट फूलों के गठन की विशेषता रखते हैं, और बड़े रोगाणु पत्ते, जिन्हें यहां कार्पेल के रूप में जाना जाता है , मुड़े हुए हैं और उनके किनारे अनुदैर्ध्य रूप से जुड़े हुए हैं। अंडे अंडप या अंडप के एक भाग के अंदर स्थित होते हैं जिसे अंडाशय कहा जाता है। निषेचन के बाद, अंडे बीज में बदल जाते हैं और अंडाशय की दीवार फल की दीवार में बदल जाती है।

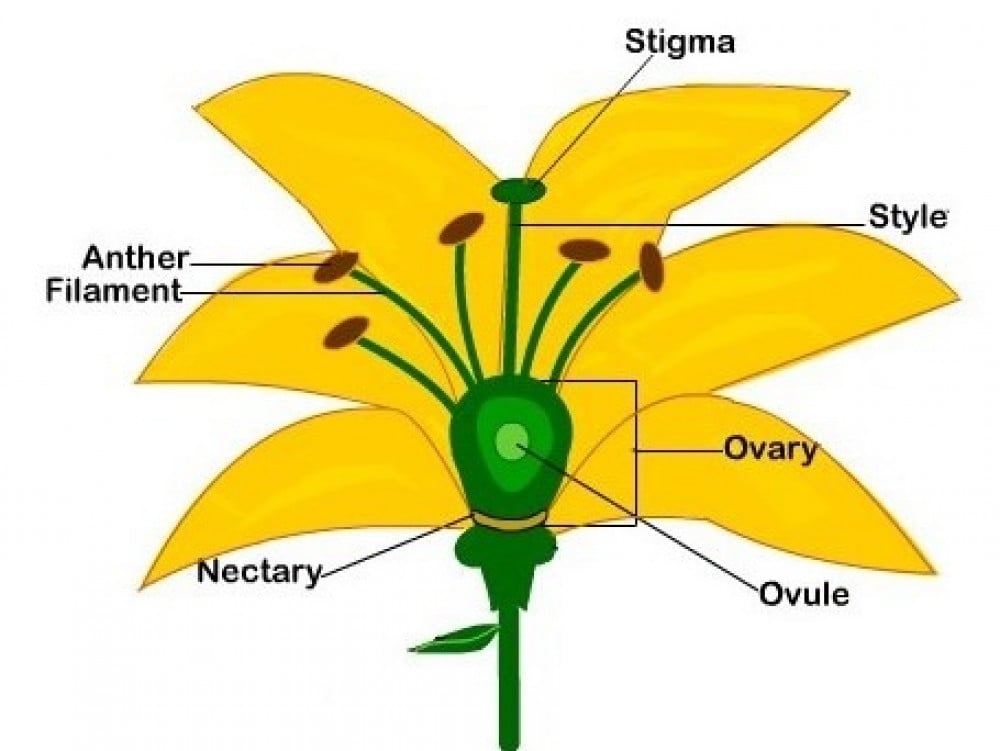

एंजियोस्पर्म में फूल लगते हैं जो नर प्रजनन अंगों, जिन्हें पुंकेसर कहते हैं , और मादा प्रजनन अंगों, जिन्हें स्त्रीकेसर कहा जाता है, का निर्माण करते हैं । पुंकेसर परागकणों का निर्माण करता है जो परागकोशों (पुरुष कोशिकाओं) को स्त्रीकेसर तक ले जाते हैं। स्त्रीकेसर में बीजांड नामक संरचनाएं होती हैं जो जीवों द्वारा परागण के बाद बीज बन जाती हैं। अंडा एक फल में बदल जाता है जो अखरोट की तरह कठोर और सूखा हो सकता है, या ब्लैकबेरी की तरह नरम और मांसल हो सकता है । एंजियोस्पर्म बीजों के दो समूहों में से एक हैं। दूसरा समूह, जिम्नोस्पर्म, फूल या फल नहीं लाते हैं। जिम्नोस्पर्म में चीड़ जैसे सुई-पत्ती वाले पेड़ शामिल हैं और चावल .

लगभग तीन-चौथाई आवृतबीजी प्रजातियाँ द्विबीजपत्री हैं। द्विबीजपत्री बीजों में दो पतली पत्तियाँ होती हैं जिन्हें बीजपत्र कहा जाता है। अन्य प्रकार के एंजियोस्पर्म डाइकोटाइलडॉन हैं। यह ऐसे बीज पैदा करता है जिनमें एक बीजपत्र होता है।

पुष्प आकृति विज्ञान

वे पौधे के अंग हैं जिनमें यौन प्रजनन अंग होते हैं। फूल यौन प्रजनन के लिए संशोधित एक छोटा तना है और इसमें विशेष पत्तियां होती हैं। फूल टर्मिनल हो सकता है, जो टर्मिनल कली के खुलने से उत्पन्न होता है, या यह एक्सिलरी हो सकता है, जो एक्सिलरी कली के खुलने से उत्पन्न होता है । कक्षीय फूल की उत्पत्ति पत्ती के कक्ष में होती है जिसे ब्रैक्ट कहा जाता है। ब्रैक्ट पौधे की सामान्य पत्तियों जैसा हो सकता है या आकार में उनसे भिन्न हो सकता है। यह आमतौर पर हरा होता है, जैसे डेल्फीनियम फूल में, या यह रंगीन हो सकता है, जैसे बोगनविलिया पौधे के फूलों में , या यह अनुपस्थित हो सकता है, जैसे गुरु में . साँचा: प्लांट किंगडम पुस्तक

फूल में एक बेलनाकार डंठल होता है, जो अंत में फूलकर एक पात्र बन जाता है। गर्दन पर छोटी पत्तियाँ हो सकती हैं जिन्हें ब्रैक्टिओल्स कहा जाता है , और उनकी संख्या आमतौर पर डाइकोटाइलडॉन में दो और मोनोकोट में एक होती है। गर्दन लंबी हो सकती है, जैसे गुरु में, या छोटी, जैसे सब्त के दिन, या यह अनुपस्थित हो सकती है, इसलिए फूल को सेसाइल कहा जाता है, जैसे कि ग्लेडियोलस में ।

तख्त का स्वागत

यह फूल की गर्दन के ऊपर सूजा हुआ भाग होता है, जिस पर गुलाबी पत्तियाँ होती हैं। तख्त आमतौर पर बहुत छोटा होता है, और इसकी गांठें एक-दूसरे के बहुत करीब होती हैं। अधिकांश फूलों में फालानक्स को अलग करना मुश्किल होता है, और कभी-कभी फालानक्स कैलीक्स और डंठल के बीच लंबा हो जाता है, जिससे एन्थोफोर कहा जाता है , जैसा कि कार्नेशन परिवार के कुछ फूलों में होता है । तख्त बहुत बड़ा हो सकता है , जैसे स्ट्रॉबेरी के फूलों में।

कई फूलों की कलियों में अमृत ग्रंथियाँ होती हैं , जो अमृत स्रावित करने के लिए विशेष ग्रंथियाँ होती हैं। अमृत एक शर्करायुक्त घोल है जिसमें सुगंधित गंध होती है। अमृत ग्रंथियां आमतौर पर फूल के विशिष्ट भागों पर पाई जाती हैं जो फूलों के आधार पर भिन्न होती हैं। वे अंडाशय के नीचे एक डिस्क पर पाए जा सकते हैं, जैसे खट्टे फलों में, या वे पाए जा सकते हैं अंडाशय की दीवार में ही, जैसे लिली परिवार के कुछ फूलों में , या अंडाशय पर, जैसे लिली परिवार के फूलों में। एपियासी , जो पुंकेसर के नीचे पाया जा सकता है, जैसे कि मेंटर में, या निचले हिस्से में पंखुड़ियों की, जैसे बहन फूल में । अमृत आमतौर पर बड़ी मात्रा में स्रावित होता है और विशेष स्थानों पर स्रावित हो सकता है, जैसे मेंटर फूल के पार्श्व बाह्यदलों के नीचे की जेबें, या बैंगनी फूल के स्पर में ।

गुलाबी महासागर

एक आदर्श फूल की सतह पर, चार पुष्प आवरण होते हैं। दो बाहरी आवरण कैलीक्स और कोरोला हैं, जो सीधे परागण और निषेचन की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं और इसलिए उन्हें गैर-आवश्यक परिधि माना जाता है और उन्हें पुष्प कहा जा सकता है। लिफ़ाफ़ा। दो आंतरिक परिधियाँ पराग और तना हैं, जो परागण और निषेचन की प्रक्रिया में सीधे शामिल होते हैं और इसलिए आवश्यक माने जाते हैं।

कैलीक्स कैलीक्स

यह फूलों की बाहरी परिधि है और छोटी, आमतौर पर हरी पत्तियों से बनी होती है जिन्हें बाह्यदल कहा जाता है । बाह्यदल साल्विया और डेल्फीनियम के फूलों के समान रंग के हो सकते हैं। बाह्यदल ढीले हो सकते हैं, एपोसेपेली, जैसे मेंटर फूलों में, या वे सिनेस्पैली हो सकते हैं, जैसे कपास के फूलों में । फूल की कली खिलने के बाद कैलीक्स जल्दी गिर सकता है, जैसे कि खसखस के फूल में, या यह फल के साथ बना रह सकता है, जैसे कि बैंगन के फूल में। कैलीक्स मौजूद नहीं हो सकता है और इसे बाल या फ़ज़ द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जैसा कि कंपोजिट परिवार के पौधों के कुछ फूलों में होता है, या यह दो झिल्लीदार तराजू के रूप में हो सकता है, जैसे कि सूरजमुखी में ।

कैलेक्स का मुख्य कार्य फूल की कली में अन्य पुष्प भागों की रक्षा करना है और जब फूल खिलना शुरू होता है। बाह्यदलों के अन्य कार्य भी हो सकते हैं जो फूलों के आधार पर भिन्न होते हैं। सलाफिया की तरह, रंगीन बाह्यदल, कीड़ों को आकर्षित करने का काम करते हैं। निषेचन के बाद कैलीक्स का आधार एक थैली के रूप में विकसित हो सकता है, जिसमें फल शामिल होते हैं, जैसा कि हायोसायमस में होता है, और कोमल या बालों वाली कैलीक्स फलों को फैलाने में मदद कर सकती है , जैसे कि कंपोजिट परिवार के कुछ पौधे।

कुछ फूलों में, कैलीक्स के बाहर पांचवां पुष्प घेरा होता है, जिसे एपिकैलिक्स के रूप में जाना जाता है, जैसे कपास और स्ट्रॉबेरी के फूलों में।

कोरोला कोरोला

यह वह परिधि है जो कैलीक्स के अंदर की ओर आती है और कई रंगीन पत्तियों से बनी होती है, जिन्हें आमतौर पर पंखुड़ियों के रूप में जाना जाता है। उनकी संख्या अधिकांश फूलों में बाह्यदलों की संख्या के बराबर होती है, और बाह्यदल उनके साथ परस्पर जुड़े होते हैं। वे ढीले, अपोपेटली, हो सकते हैं। जैसे मैलो परिवार के फूलों में , या वे सहानुभूतिपूर्ण हो सकते हैं, जैसे नाइटशेड परिवार के फूलों में ।

इस प्रकार के कई आकार होते हैं। यह क्रूसिफ़ॉर्म हो सकता है, जैसे मेंटर में, क्योंकि इसमें दो लंबवत अक्षों के साथ व्यवस्थित चार पंखुड़ियाँ होती हैं। कोरोला ब्रशयुक्त हो सकता है , जैसे कि मटर में , या यह लेबियल हो सकता है, जैसा कि लामियासी परिवार में होता है , या रेडियल, जैसा कि सूरजमुखी पुष्पक्रम के बाहरी फूलों में होता है। या ट्यूबलर, जैसे सूरजमुखी पुष्पक्रम के आंतरिक फूलों में, या फ़नल के आकार का, जैसे पेटुनिया फूल में, और गोल, जहां कोरोला ट्यूब छोटी होती है और इसका ऊपरी भाग गोल और सपाट होता है, जैसे टमाटर में ।

कोरोला का प्राथमिक कार्य अपने चमकीले रंगों से कीड़ों को आकर्षित करना है, इस प्रकार परागण प्रक्रिया को पूरा करना है। कोरोला फूल के मूल परिवेश को बाहरी प्रभावों से भी बचाता है।

अधिकांश मोनोकॉट पौधों में, दो गैर-बुनियादी परिधियां समान होती हैं और रंगीन या बिना रंग वाली पत्तियों से बनी होती हैं। इस मामले में, दो परिधियों को पेरिंथ के रूप में जाना जाता है, और इसकी पत्तियों को टेपल्स के रूप में जाना जाता है।

पराग एंड्रोइकियम

यह फूल में नर अंग है और कोरोला की परिधि से अंदर की ओर स्थित होता है। इसकी पत्तियों को पुंकेसर के रूप में जाना जाता है, और उनकी संख्या पंखुड़ियों की संख्या के बराबर हो सकती है और उनके साथ वैकल्पिक हो सकती है। कुछ मामलों में, पुंकेसर परिधि के साथ आदान-प्रदान करते हैं कैलीक्स का और पंखुड़ियों से मिलें। पुंकेसर आम तौर पर एपोएंड्री होते हैं, जैसे मेंटौर में, लेकिन कुछ मामलों में पुंकेसर आपस में जुड़े हुए होते हैं। संलयन परागकोष में हो सकता है, जैसे कि कंपोजिट परिवार के फूलों में। पुंकेसर तख्त से निकलते हैं, लेकिन कुछ मामलों में पुंकेसर पंखुड़ियों से निकलते हैं, और इस मामले में पुंकेसर को एपिपेटलस के रूप में वर्णित किया गया है ।

पुंकेसर में एक तंतु होता है जिसके सिरे पर एक परागकोष होता है । पुंकेसर तंतु शाखाबद्ध हो सकते हैं, जैसे कि परागकोष के फूलों में, या वे अनुपस्थित हो सकते हैं, जैसे कि तारासी परिवार के कुछ फूलों में । परागकोष में आम तौर पर दो लोब होते हैं, या इसमें एक लोब शामिल हो सकता है, जैसा कि मैलो परिवार में होता है। परागकोश के दो पालियों को जोड़ने वाला एक संकीर्ण ऊतक होता है, जिसे आमतौर पर संयोजी ऊतक के रूप में जाना जाता है । परागकोष बड़ा हो सकता है, जैसे कि परागकोष , या लम्बे, जैसे साल्विया में। प्रत्येक परागकोष लोब में दो परागकोश होते हैं। परागकोष अनुदैर्ध्य रूप से विभाजित होकर या छिद्रित होकर खुलता है।

धागे को परागकोश से जोड़ने की विधियाँ फूलों के आधार पर भिन्न होती हैं। धागा परागकोष की लंबाई के साथ उसके पीछे से जुड़ सकता है और इसे पृष्ठीय संबंध कहा जाता है, जैसे मैगनोलिया में। या धागा परागकोष के पीछे से जुड़ता है एक बिंदु पर, इसलिए परागकोष हवा के कारण आसानी से कंपन करता है। इसे एक गतिशील कनेक्शन कहा जाता है, जैसे कि पोएसी परिवार के फूलों में । या धागा परागकोष के आधार से जुड़ता है। एक बेसल कनेक्शन, जैसा कि सहोदर में होता है।

कुछ फूलों में पराग नहीं होता और उन्हें मादा फूल के रूप में जाना जाता है। पुंकेसर का कार्य परागकणों का निर्माण करना है।

जायांग

यह फूल में मादा अंग है और यह आंतरिक परिधि है, और इसकी इकाइयों को कार्पेल कहा जाता है। अंडप आमतौर पर सिन्कार्पी होते हैं, जैसे कि मैलो परिवार के फूलों में, और कार्पेल अलग, एपोकार्पी हो सकते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी फूल में।

अंडप में एक अंडाशय , एक शैली और एक कलंक होता है। अंडाशय कार्पेल का सूजा हुआ बेसल हिस्सा है, और जुड़े हुए कार्पेल के मामले में, जुड़े हुए कार्पेल का सूजा हुआ बेसल हिस्सा कलंक के ऊपर एक एकल अंडाशय बनाता है। कार्पेल का संलयन केवल अंडाशय में हो सकता है, और कलम और कलंक ढीले रहते हैं, जैसे सन फूल में । या संलयन अंडाशय और कलम में होता है, लेकिन कलंक ढीले रहते हैं, जैसे पेलार्गोनियम में । या संलयन होता है अंडाशय, कलम और कलंक में, जैसे खट्टे फलों में। संलयन के पहले दो मामलों में, कार्पेल की संख्या का अनुमान कलम या कलंक की संख्या से लगाया जाता है। थोक।

कलंक का आकार अलग-अलग होता है। यह गोलाकार या डिस्क के आकार का, चिकना और चिपचिपा हो सकता है। यह बालों वाला हो सकता है, या यह पंखदार या उभार वाला हो सकता है।

कुछ फूलों में पेरिंथ नहीं होता और उन्हें नर फूल के रूप में जाना जाता है। कलंक का कार्य अंडाशय के अंदर अंडे बनाना और कलंक पर पराग कण प्राप्त करना है, जहां वे कलम के अंदर अंकुरित होते हैं और बढ़ते हैं, इस प्रकार निषेचन और बीज निर्माण में मदद मिलती है। और फल .

नौका पर गुलाबी महासागर लगाना

फूल उस स्तर में भिन्न होते हैं जिससे गुलाबी पत्तियाँ तख्त पर उभरती हैं, और इसके लिए तीन स्थितियाँ होती हैं, जो इस प्रकार हैं: 1- हाइपोगिनस फूल : जिसमें तख्त उत्तल या शंक्वाकार होता है और बैगूएट को अपने शीर्ष पर रखता है, और बाकी फूलों की रूपरेखा इसके नीचे स्थित है। इसलिए, बैगूएट को फूलों की तरह श्रेष्ठ बताया गया है। सोलानेसी परिवार। 2- एपिगिनस फूल : जिसमें तख़्त अवतल, जुड़ा हुआ और पूरी तरह से अंडाशय को घेरता है, और अन्य पुष्प चक्र तख्त निकास के स्तर से ऊपर तख़्त के स्तर पर उभरे होते हैं। इसलिए, तत् को निम्न के रूप में वर्णित किया गया है, जैसे उपपरिवार के फूलों में. 3- पेरिगिनस फूल : जिसमें फूल थोड़ा या बहुत अवतल होता है, लेकिन यह अंडाशय से जुड़ा नहीं होता है, जैसा कि फलियां परिवार के फूलों में होता है। और गुलाब .

प्रजनन

यौन अंगों को प्रकट करता है

फूल एक उत्परिवर्ती पौधे की एक शाखा है जिसके नोड पर गुलाबी पत्तियां होती हैं। तख्त के शीर्ष पर मौजूद विभज्योतक कोशिकाएं धीरे-धीरे कम होती जाती हैं जब तक कि वे पूरी तरह से वयस्क कोशिकाओं में परिवर्तित नहीं हो जातीं। आम तौर पर, फूल की कलियाँ शीर्ष क्रम में बनती हैं, यानी, कैलीक्स पहले दिखाई देता है, उसके बाद कोरोला, फिर पराग, फिर पेडुंकल।

परागकोश को प्रकट करें

परागकोष धागे के अंत में चार कोनों के साथ एक छोटे उभार के रूप में बनता है । उभार में बाहर की तरफ एक एपिडर्मिस होता है जिसके बाद अंदर की तरफ पैरेन्काइमा ऊतक होता है , और केंद्र के पास एक संवहनी बंडल होता है। परागकोष के प्रत्येक कोने में, एपिडर्मल ऊतक के नीचे, आर्चेस्पोरियम कोशिकाओं की एक या अधिक अनुदैर्ध्य पंक्तियाँ होती हैं। विभज्योतक कोशिका की विशेषता उसके बड़े आकार, प्रोटोप्लाज्म की प्रचुरता और बड़े केन्द्रक हैं । प्रत्येक मेरिस्टेम कोशिका सतह के समानांतर एक दीवार के साथ विभाजित होती है और कोशिकाओं की दो परतें बनाती है, बाहरी परतें प्राथमिक पार्श्विका कोशिकाएं होती हैं और आंतरिक परतें प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं होती हैं। प्राथमिक पार्श्विका कोशिकाएं बाहरी सतह के समानांतर दीवारों के साथ कई प्रभागों में विभाजित होती हैं, जो पराग थैली की दीवार (छोटी रोगाणु थैली की दीवार) बनाती हैं। रोगाणु कोशिकाएं कई विभाजनों को विभाजित करती हैं, फिर मध्यवर्ती प्लेटें पराग कणों की मातृ कोशिकाओं को बनाने के लिए विलीन हो जाती हैं। इस बीच, परागकोश की दीवार की कोशिकाएं परागकोश की बाहरी सतह पर ऊर्ध्वाधर और तिरछी दीवारों के साथ विभाजित हो जाती हैं ताकि वे पूरी तरह से घेर सकें। परागकणों की मातृ कोशिकाएँ। प्रत्येक पराग मातृ कोशिका अर्धसूत्रीविभाजित होकर चार टेट्राड कोशिकाओं का एक समूह बनाती है, जिनमें से प्रत्येक पराग कण बनने के लिए अलग हो जाती है।

एक परिपक्व परागकोष के क्रॉस-सेक्शन में एक कनेक्टर द्वारा जुड़े दो लोब होते हैं और प्रत्येक अनुभाग में दो परागकोश होते हैं। प्रत्येक थैली में परागकणों के चारों ओर एक दीवार होती है। पराग थैली की दीवार में तीन परतें होती हैं: बाहरी परत को रेशेदार परत के रूप में जाना जाता है , मध्य परत को मध्य परत के रूप में जाना जाता है, और आंतरिक परत को पोषक ऊतक परत के रूप में जाना जाता है । परागकणों के निर्माण और वृद्धि के दौरान पोषक तत्वों की परत की खपत होती है। जब परागकण छोटा होता है, तो इसमें एक बड़ा केंद्रीय रस होता है। परिपक्व होने पर, केंद्रक बड़ा हो जाता है और साइटोप्लाज्म सघन हो जाता है, आकार में बढ़ जाता है और परागकण का स्थान ले लेता है। रस. परिपक्व पराग कण में बड़ी मात्रा में स्टार्च होता है, लेकिन कुछ पौधों में पराग कण में स्टार्च के बजाय वसायुक्त पदार्थ होते हैं।

परागकण में दो दीवारें होती हैं। परागकण में अंकुरण छिद्र होते हैं। अंकुरण छिद्रों के स्थानों में कोई बाहरी दीवार नहीं होती है और कभी-कभी भीतरी परत बाहरी दीवार में पाई जाती है, जबकि भीतरी दीवार मोटी हो जाती है और आमतौर पर इन स्थानों पर कैलस होता है ।

परागकण में एकल गुणसूत्र आधार वाला एक केन्द्रक होता है। यह आमतौर पर अपनी रिहाई से पहले विभाजित होकर दो कोशिकाएँ बनाता है जो दीवार से अलग नहीं होती हैं। एक बड़ी कोशिका वनस्पति कोशिका होती है , जिसे ट्यूब कोशिका के रूप में जाना जाता है , और एक छोटी कोशिका होती है एक जनन कोशिका । जनन कोशिका पराग कण की दीवार से अलग हो जाती है और कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में रहती है। इसका आकार अंडाकार या लेंटिकुलर हो जाता है। जनन कोशिका विभाजित होकर दो नर युग्मक बनाती है। युग्मक आमतौर पर बिना दीवार वाली एक कोशिका होती है और केवल एक केंद्रक हो सकती है। यह कभी-कभी परागकोष के खुलने से पहले होता है और कभी-कभी यह अंकुरण और पराग नली के बनने तक नहीं होता है। इस प्रकार, हम पाते हैं कि नर गैमेटोफाइट दो नर गैमेटोफाइट और एक ट्यूब न्यूक्लियस युक्त एक वनस्पति कोशिका में बदल गया है।

जब पराग कण अंकुरित होते हैं, तो भीतरी दीवार पानी सोख लेती है और आकार में बढ़ जाती है। बाहरी दीवार की भीतरी परत, यदि कोई हो, फट जाती है और भीतरी दीवार पराग नली के रूप में उभर आती है। इस दौरान, पराग कण में स्टार्च विघटित हो जाता है, और पराग नली में आसमाटिक दबाव बढ़ जाता है।

परागकणों का आकार पौधों के आधार पर भिन्न-भिन्न होता है, जिसमें गोलाकार, अंडाकार, बहुभुज और आयताकार शामिल हैं। परागकणों का आकार भी बहुत भिन्न होता है, जैसा कि बाहरी दीवार पर उभारों का आकार होता है। अंकुरण छिद्रों की संख्या अलग-अलग होती है। एकबीजपत्री पौधों में परागकणों में आमतौर पर एक छिद्र होता है, जबकि द्विबीजपत्री पौधों में परागकणों में आमतौर पर तीन या अधिक छिद्र होते हैं।

परागकोष पूरी तरह से परिपक्व होने के बाद, इसकी थैली खुलने लगती है, और रेशेदार परत अपना कुछ पानी खो देती है, जिससे इसकी प्रत्येक कोशिका की बाहरी दीवार झुर्रीदार हो जाती है। इस परत की कोशिका दीवारों में मोटी आंतरिक और विकर्ण दीवारें होती हैं और बाहरी पतली होती हैं दीवारें। इसलिए, बाहरी दीवारें पानी की कमी से सबसे अधिक प्रभावित होती हैं, और अंदर की ओर सबसे अधिक घुमावदार होती हैं। परागकोशों की रेशेदार परत की सभी कोशिकाओं के सूखने के परिणामस्वरूप परागकोष खुल जाता है और परागकोष अपनी पतली दीवार वाली कोशिकाओं के क्षेत्र में खुल जाता है। कई पौधों में परागकोश किस रूप में खुलता है एक लंबी भट्ठा या छेद या शटर के रूप में ।

अंडे का पता लगाना

अंडाणु अंडाशय के अंदर उत्पन्न होते हैं, और वह स्थान जहां अंडा डिम्बग्रंथि की दीवार से निकलता है , उसे प्लेसेंटा कहा जाता है । आमतौर पर एक बेलनाकार विकास जिसे फ़्यूनिकल के रूप में जाना जाता है , अंडे को उसके अंत में ले जाने के लिए प्लेसेंटा से फैलता है । अंडे के शरीर को न्युकेलस के रूप में जाना जाता है, और इसमें सिद्धांत रूप से समान पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं। फिर न्युकेलस को एक या दो आवरणों से ढक दिया जाता है जो इसे पूरी तरह से घेर लेते हैं, एक परिधीय भाग को छोड़कर, जहां एक संकीर्ण उद्घाटन रहता है, जिसे कहा जाता है माइक्रोपाइल । कवर नियोप्लाज्म को संरक्षित और संरक्षित करते हैं और इसे आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं। रसौली के नीचे हिलम से संबंधित भाग को चालाज़ा कहा जाता है ।

नवकोशिका निर्माण के प्रारंभिक चरण में, एक कोशिका नवकोशिका ऊतक के शीर्ष पर एपिडर्मिस के नीचे और हिलस के विपरीत बढ़ती है। उस कोशिका का केंद्रक भी बड़ा हो जाता है और उसका साइटोप्लाज्म संघनित हो जाता है और इसे जनन कोशिका या मातृ कोशिका कहा जाता है। भ्रूणीय थैली। मातृ कोशिका अर्धसूत्रीविभाजित होकर एकल गुणसूत्र आधार वाली चार कोशिकाओं की एक पंक्ति बनाती है।

तीन बाहरी कोशिकाएँ विघटित हो जाती हैं और भीतरी कोशिका बची रहती है, जो आकार में बढ़ती है और मेगास्पोर के रूप में जानी जाती है। बड़ा रोगाणु बढ़ता है, तीन विघटित कोशिकाओं और नवकोशिकीय ऊतक पर भोजन करता है, और भ्रूण थैली बन जाता है । भ्रूणकोष का केन्द्रक अप्रत्यक्ष रूप से दो केन्द्रकों में विभाजित होता है। प्रत्येक केंद्रक कोशिका के दो ध्रुवों में से एक की ओर जाता है, फिर प्रत्येक केंद्रक अप्रत्यक्ष रूप से दो बार विभाजित होकर चार एकल-गुणसूत्र केंद्रक बनाता है। प्रत्येक समूह से एक केन्द्रक भ्रूणीय थैली के केंद्र में चला जाता है, इस प्रकार भ्रूणीय थैली में आठ नाभिक होते हैं, जिनमें से तीन प्रत्येक ध्रुव पर और दो केंद्र में होते हैं। आठ नाभिकों वाली भ्रूणीय थैली को मादा गैमेटोफाइट माना जाता है । हिलम की ओर स्थित तीन नाभिकों में से प्रत्येक साइटोप्लाज्म के एक भाग से घिरा होता है, इस प्रकार उनमें से प्रत्येक एक नग्न कोशिका बन जाता है। बीच वाला बड़ा होता है और थोड़ा अंदर की ओर स्थित होता है, जिसे अंडाणु के रूप में जाना जाता है। अन्य दो कोशिकाएँ कोशिका द्रव्य के समीप होती हैं भ्रूणकोष की दीवार और दो सहायक कोशिकाएँ कहलाती हैं। चालाज़ा क्षेत्र में तीन नाभिक साइटोप्लाज्म से घिरे होते हैं और कोशिकाएं बन जाते हैं जिन्हें एंटीपोडल कोशिकाएं कहा जाता है , जो आमतौर पर दीवार रहित होती हैं। भ्रूण की थैली के केंद्र में स्थित दो नाभिक, जिन्हें ध्रुवीय नाभिक के रूप में जाना जाता है, एकजुट होकर एक एकल दो-गुणसूत्र आधारित नाभिक बनाते हैं जिसे एंडोस्पर्म नाभिक के रूप में जाना जाता है ।

अंडे के प्रकार

अंडे विभिन्न प्रकार के होते हैं जो अंडे के आकार की नियमितता की डिग्री और गर्भनाल के संबंध में इसकी स्थिति में भिन्न होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण प्रकार निम्नलिखित हैं। 1- ऑर्थोट्रोपस: जिसमें अंडाणु एकतरफ़ा होता है और हिलम का उद्घाटन प्लेसेंटा से दूर होता है और चालाज़ा प्लेसेंटा की ओर होता है, अर्थात हिलम, चालाज़ा, गर्भनाल और प्लेसेंटा एक सीधी रेखा में होते हैं, जैसे सॉरेल में । 2- एनाट्रोपस रिफ्लेक्स: जिसमें अंडाणु एकतरफ़ा होता है, लेकिन स्थिति उलटी होती है, इसलिए चालाज़ा प्लेसेंटा से दूर होता है और हिलम प्लेसेंटा की ओर होता है। यह विकास के दौरान अंडे के मुड़े होने और नाभि के परिणामस्वरूप होता है अंडे के किनारे के एक बड़े हिस्से से जुड़ने वाली नाल। अंडे से गर्भनाल के जुड़ने के स्थान को रेफ़े के रूप में जाना जाता है। जैसा कि अधिकांश फूल वाले पौधों में होता है, जिसमें निकास भी शामिल है । 3- उभयचर क्षैतिज: जिसमें अंडा एकतरफ़ा होता है, सिवाय इसके कि यह आंशिक रूप से उलटा होता है, इसलिए यह गर्भनाल के लंबवत होता है, जैसे केला में । 4- कैम्पिलोट्रोपस: जिसमें अंडाणु असममित और गुर्दे के आकार का होता है, और हिलम और चालाज़ियन एक साथ करीब हो जाते हैं, जैसे सेम और मटर में।

गर्भनाल

प्लेसेंटल स्थिति यह बताती है कि अंडे डिम्बग्रंथि की दीवार से कैसे जुड़ते हैं। ज्ञात अपरा स्थितियाँ हैं: 1- सीमांत अपरा स्थिति : जिसमें अंडाशय एक एकल कार्पेल से बना होता है, और अंडे केंद्रीय सिवनी से निकलते हैं, अर्थात, उस स्थान से जहां कार्पेल के दो किनारे एक साथ जुड़ते हैं , जैसे कि फैबेसी परिवार . 2- बेसल प्लेसेंटल स्थिति : जिसमें अंडाशय में एक या अधिक कार्पेल होते हैं और आमतौर पर अंडाशय के आधार से एक अंडा निकलता है, लेकिन एक से अधिक अंडे भी निकल सकते हैं, जैसे सूरजमुखी में । 3- एपिकल प्लेसेंटल स्थिति : जिसमें अंडाशय में एक या अधिक कार्पेल होते हैं, और आमतौर पर अंडाशय के शीर्ष से एक अंडा निकलता है, और कभी-कभी अधिक, जैसे कि एपियासी परिवार के फूलों में । 4- पार्श्विका अपरा स्थिति: जिसमें अंडाशय में एक से अधिक कार्पेल होते हैं, जिनके किनारे एक कक्ष के साथ अंडाशय बनाने के लिए जुड़े होते हैं, और अंडे उस स्थान से निकलते हैं जहां कार्पेल के किनारे जुड़े होते हैं, और संख्या कोरियोन की पंक्तियों की संख्या कार्पेल की संख्या के बराबर होती है, जैसे क्रूसिफेरस परिवार के फूलों में । 5- अक्षीय अपरा स्थिति : जिसमें अंडाशय में एक से अधिक कार्पेल होते हैं जिनके किनारे अंडाशय के केंद्र में जुड़े होते हैं, और इस प्रकार यह कक्षों में विभाजित हो जाता है जिनकी संख्या कार्पेल की संख्या के बराबर होती है। अंडे उस स्थान से निकलते हैं जहां कार्पेल के किनारे केंद्र में जुड़े हुए हैं, जैसे एस्पिक परिवार के फूलों में । 6- केंद्रीय अपरा स्थिति : यह अक्षीय अपरा स्थिति के समान है, सिवाय इसके कि कार्पेल के किनारे फटे हुए हैं और एक केंद्रीय अक्ष रहता है जो अंडाशय को ऊपर से नीचे तक जोड़ता है, और अंडे केंद्रीय अक्ष से निकलते हैं, जैसे लौंग में . 7- मुक्त केंद्रीय अपरा स्थिति : जिसमें अंडाशय में एक से अधिक कार्पेल होते हैं जो कक्षों में विभाजित नहीं होते हैं, और अंडाशय के आधार से एक केंद्रीय अक्ष बढ़ता है जो ऊपर की ओर बढ़ता है लेकिन अंडाशय के शीर्ष तक नहीं पहुंचता है, और अक्ष में अंडप का भाग और फूल की गर्दन या परागकोश का भाग शामिल होता है। केंद्रीय अक्ष अंडों को अपनी सतह पर ले जाता है, जैसे प्राइमरोज़ में ।

परागण एवं निषेचन

परागन

परागण परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण है । परागण स्व-परागण या पर-परागण हो सकता है। स्व-परागण एक फूल के परागकोष से उसी फूल या उसी पौधे के किसी अन्य फूल के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण है। जहाँ तक क्रॉस-परागण की बात है, यह एक फूल के परागकोष से उसी किस्म या प्रजाति के किसी अन्य पौधे पर, या किसी अन्य करीबी से संबंधित प्रजाति से, या किसी अन्य जीनस से पराग का स्थानांतरण है जो इसके साथ संगत है।

क्रॉस-परागण की घटना के कारण कई कारणों से होते हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं: 1- एकल-लिंग फूल पौधा द्विअर्थी है , जिसका अर्थ है कि नर फूल एक पौधे पर लगते हैं और मादा फूल दूसरे पौधे पर लगते हैं, जैसे ताड़ के पेड़ में । 2- एक फूल में पुंकेसर और कलम की लंबाई अलग-अलग होती है, जिससे परागकणों को परागकोष से एक ही फूल के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित करना मुश्किल हो जाता है, जैसे पैंसी वायोला ट्राइकलर में, जहां वर्तिकाग्र का स्तर स्तर से अधिक होता है परागकोष का. 3- वर्तिकाग्र और परागकोशों की परिपक्वता तिथियों में अंतर। यदि परागकोष पहले परिपक्व हो जाते हैं, तो फूलों को प्रोटेंड्रस कहा जाता है, जो सबसे आम है, जैसे कि सूरजमुखी में। यदि वर्तिकाग्र पहले परिपक्व होते हैं, तो फूलों को प्रोटोगिनस कहा जाता है, जैसे कि नाशपाती । 4- फूलों में स्व-बाँझपन के लक्षण की उपस्थिति, अर्थात् किसी फूल के परागकणों का उसी फूल के बीजांड को निषेचित करने में असमर्थता। असंगति की घटना पराग कणों और अंडों दोनों में आनुवंशिक कारकों के कारण होती है, जिसके परिणामस्वरूप पराग नलिका की धीमी वृद्धि होती है या बिल्कुल नहीं बनती है, जैसे कि स्मोक, प्लम और चेरी की किस्मों में। इसलिए, विभिन्न किस्मों को लगाना अच्छा है प्रचुर मात्रा में फसल प्राप्त करने के लिए इन फसलों को एक-दूसरे के बगल में रखें।

क्रॉस- परागण कई तरीकों से होता है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं: 1- एंटोमोफिली: कीड़ों द्वारा परागित होने वाले फूलों में विशेष विशेषताएं होती हैं जो परागण करने वाले कीड़ों को आकर्षित करती हैं। उनकी गैर-बुनियादी पुष्प रूपरेखा ऐसे रंगों में रंगी हो सकती है जो कीड़ों के लिए आकर्षक हैं , जैसे कि सेल्विया में , जहां बाह्यदल और पंखुड़ियां रंगीन होती हैं, और वे गंधयुक्त रस स्रावित कर सकती हैं। इसमें एक विशिष्ट सुगंध होती है, जो आमतौर पर कीड़ों को आकर्षित करती है, जैसे कि खट्टे फलों में, और इसमें विशेष आकार हो सकते हैं जो पराग कणों और कलंक को चिपकने में सक्षम बनाते हैं कीट के शरीर में, जैसे साल्विया फूल में। जिन फूलों को कीड़ों द्वारा परागित किया जाता है, उनमें आमतौर पर अपेक्षाकृत कम मात्रा में पराग होते हैं, और पराग कण गुच्छेदार और चिपचिपे होते हैं, उनकी सतह चिकनी नहीं होती है और उनमें लकीरें होती हैं जो कीट के शरीर पर उनके चिपकने की सुविधा प्रदान करती हैं, और कलंक चिपचिपे होते हैं।

पराग, रस, या दोनों को खाने के लिए कीड़े फूलों पर आते हैं। इसलिए, कुछ पौधों के फूलों में बड़ी मात्रा में पराग होते हैं, ताकि जब कीट भोजन करें, तो अन्य फूलों को परागित करने के लिए पराग की मात्रा बनी रहे, जैसे कि कैसिया के फूलों में । परागण करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कीट मधुमक्खियाँ, ततैया और तितलियाँ हैं।

2- एनीमोफिली : इन पौधों में आमतौर पर फूलों की उन विशेषताओं का अभाव होता है जो कीड़ों को आकर्षित करती हैं, जैसे कि रंगीन पुष्प आवरण, अमृत ग्रंथियां और गंध जो कीड़ों को आकर्षित करती हैं। ये फूल प्रायः एकलिंगी होते हैं तथा पौधे द्विलिंगी होते हैं तथा दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं। इसलिए, ऐसे फूल परागकोषों की संख्या में वृद्धि या परागकोष में परागकणों की संख्या में वृद्धि के परिणामस्वरूप परागकणों के नुकसान की भरपाई के लिए बड़ी संख्या में पराग उत्पन्न करते हैं। कलंक आमतौर पर पंखदार होते हैं और हवा से पराग को आसानी से पकड़ लेते हैं, और पुंकेसर लटकते हुए होते हैं और पराग को फैलाने के लिए थोड़ी सी हवा के साथ चलने के लिए गतिशील होते हैं। पराग कण हल्के, चिकने और सूखे होते हैं। ये समूह में नहीं, बल्कि अकेले पाए जाते हैं।

कुछ फूल जो कीड़ों द्वारा परागित होते हैं, यदि कीट परागण सफल नहीं होता है तो उन्हें हवा द्वारा परागित किया जा सकता है, जैसे कि साइक्लेमेन फूल, जो कीट परागण के लिए अतिसंवेदनशील होता है। यदि ऐसा नहीं होता है, तो परागकण अपनी चिपचिपाहट और एकत्रीकरण खो देते हैं और सूख जाते हैं और महीन और हवा से आसानी से फैलता है।

4- हाइड्रोफिली : जलीय पौधों में परागण अलग-अलग तरीकों से होता है। यदि पौधे या उनके फूल पानी पर तैरते हैं, तो परागण कीड़ों या हवा के साथ हो सकता है, या यह पानी के साथ हो सकता है, जहां पराग कणों का घनत्व घनत्व से कम होता है। पानी, इसलिए वे सतह पर तैरते हैं, जैसे कि रुपिया के फूल । यदि पौधे के फूल पानी में डूबे हुए हैं, जैसा कि पोटामोगेटोनेसी परिवार के कई पौधों में होता है, तो परागण पानी के साथ होता है, और पराग कणों का घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होता है। इस मामले में, पौधे बड़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं परागकण मोमी, चिकने, हल्के और रेशेदार हो सकते हैं। वर्तिकाग्र बड़े और शाखायुक्त होते हैं।

4- मानव परागण : इसे कृत्रिम परागण के रूप में जाना जाता है, और यह तब होता है जब कोई व्यक्ति प्रचुर मात्रा में फसल या उत्कृष्ट विशेषताओं वाले पौधे प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वह प्रचुर उत्पादन वाले बीज प्राप्त करने के लिए मकई उपभेदों के बीच संकरण का सहारा लेता है। वह वांछनीय विशेषताओं को प्राप्त करने के लिए कपास में संकरण और प्रजनन का सहारा ले सकता है , और वह प्रचुर मात्रा में फसल सुनिश्चित करने के लिए ताड़ के पेड़ों के परागण का सहारा ले सकता है क्योंकि नर पौधे मादा पौधों से दूर होते हैं।

5- विभिन्न जानवरों के साथ परागण : पक्षी और चमगादड़ विशेष मामलों में , स्लग कुछ पौधों के फूलों को परागित करते हैं।

निषेचन

निषेचन अंडे के नाभिक के साथ नर युग्मक नाभिक का संलयन है , और निषेचन निषेचन से पहले होता है। फूल के वर्तिकाग्र पर परागकण गिरने के बाद, परागकण अंकुरित हो जाता है, और वर्तिकाग्र अक्सर एक ऐसा घोल स्रावित करता है जो मीठा हो सकता है, जो परागकण को अंकुरित होने में मदद करता है। जब कोई परागकण अंकुरित होता है, तो उसकी भीतरी दीवार अंकुरण छिद्र के माध्यम से फैलती है, जिससे एक परागनलिका बनती है। प्रचलित धारणा यह थी कि नलिका का केंद्रक पहले गुजरता है, उसके बाद दो नर युग्मक गुजरते हैं, लेकिन कुछ मामलों में ऐसा पाया गया कि विपरीत घटित हुआ। यह पाया गया है कि दो नर युग्मक पराग नली में साइटोप्लाज्म की तरल गति के अनुसार नहीं चलते हैं, बल्कि वे पराग ट्यूब साइटोप्लाज्म की गति से स्वतंत्र रूप से चलते हैं। जैसे-जैसे पराग नलिका बढ़ती है, साइटोप्लाज्म केंद्रित होता है ट्यूब का टर्मिनल भाग, जिसे ट्यूब के दूसरे भाग से कैलस से बने अवरोध द्वारा अलग किया जाता है, जिसमें समय-समय पर प्रोटोप्लास्ट होते हैं, इसलिए, लंबी वयस्क पराग ट्यूब में कई कॉलोसल सेप्टा हो सकते हैं।

पराग नलिका वर्तिकाग्र में प्रवेश करती है, खोखले या श्लेष्मा वर्तिकाग्र की संरचना से इसमें सहायता मिलती है। फिर पराग नली पराग के ऊतक में प्रवेश करती है, और यह कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान के माध्यम से या एंजाइमों को स्रावित करके किया जाता है जो कोशिकाओं को भंग कर देते हैं पराग नलिका प्रवेश करती है। पराग नलिका की वृद्धि के दौरान, यह कलंक और कलम के ऊतकों से प्राप्त पोषक तत्वों के अलावा, इसमें संग्रहीत भोजन पर फ़ीड करता है। ऐसा माना जाता है कि पराग नलिका के विकास की दिशा का निर्धारण, कलंक, कलम और फिर अंडाशय के ऊतकों में प्रवेश करना, रासायनिक आकर्षण की उपस्थिति के कारण होता है। कुछ पौधों में, अंडा हिलम क्षेत्र से कलम के नीचे तक धागे का उत्पादन करता है, जो पराग नलिका को अंडे तक निर्देशित करने में भूमिका निभा सकता है। जब पराग नलिका अंडे तक पहुँचती है, तो यह आम तौर पर हाइलम के माध्यम से उसमें प्रवेश करती है, और कुछ मामलों में चालाज़ा के माध्यम से कैसुरिना में प्रवेश होता है। अखरोट , और शायद ही कभी पार्श्व में अंडे के आवरण के माध्यम से।

ट्यूब भ्रूण की थैली की दीवार में प्रवेश करती है , और इस बीच पराग ट्यूब का अंतिम भाग गायब हो जाता है और ट्यूब नाभिक गायब हो जाता है यदि यह अभी भी मौजूद है (चित्रा 91)। दो नर युग्मक भ्रूण की थैली में चले जाते हैं और उनमें से एक अंडे की कोशिका की ओर जाता है। ऐसा माना जाता है कि दो सहायक युग्मक नलिका को निर्देशित और निर्देशित करने में भूमिका निभाते हैं। वैक्सीनियम अंडे की ओर। दूसरा युग्मक प्राथमिक भ्रूणपोष केन्द्रक की ओर निर्देशित होता है। पहला नर युग्मक अंडे की कोशिका के साथ संलयन करता है, उनके नाभिक एकजुट होते हैं और एक द्विगुणित युग्मनज बनता है। दूसरा नर युग्मक प्राथमिक दो-गुणसूत्र आधारित भ्रूणपोष केंद्रक के साथ जुड़कर तीन-गुणसूत्र आधारित भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। इस बीच, सहायक और वीर्य कोशिकाएं गायब हो जाती हैं, और इस मामले में निषेचन को दोहरे निषेचन के रूप में जाना जाता है।

भ्रूण को उजागर करें

निषेचन पूरा होने के बाद, भ्रूणपोष केंद्रक और युग्मनज दोनों विभाजित हो जाते हैं , और भ्रूणपोष केंद्रक का विभाजन आमतौर पर युग्मनज के विभाजन से पहले होता है। जाइगोट एक अनुप्रस्थ दीवार द्वारा विभाजित होता है और असमान आकार की दो कोशिकाएँ बनती हैं। बड़ी कोशिका हाइलम की ओर होती है और भ्रूण के निर्माण में भाग नहीं लेती है और बेसल कोशिका कहलाती है । छोटी कोशिका हाइलम से दूर होती है और होती है। भ्रूण कोशिका कहा जाता है। बेसल कोशिका कई प्रभागों में विभाजित होती है। कोशिकाओं की एक पंक्ति जिसे सस्पेंसर के रूप में जाना जाता है, भ्रूण कोशिका को धक्का देती है। भ्रूण की थैली के अंदर अधिक दूरी तक। भ्रूण कोशिका विभाजित होकर भ्रूण बनाती है। अपने प्रकटीकरण के दौरान, भ्रूण भ्रूणपोष पर भोजन करता है। भ्रूण के अंतिम प्रकटीकरण के चरण मोनोकोटाइलडॉन और डाइकोटाइलडॉन में भिन्न होते हैं। डाइकोटाइलडॉन में, पंख दो बीजपत्र के बीच स्थित होता है, जबकि मोनोकोटाइलडॉन में, पंख इसके एक तरफ स्थित होता है।

भ्रूणपोष का निर्माण

भ्रूणपोष केन्द्रक बहुत तेजी से विभाजित होता है, आमतौर पर युग्मनज के विभाजन की गति से भी तेज। भ्रूण की थैली का आकार बढ़ जाता है, और नाभिक भ्रूण की थैली के भीतर फैल जाता है। कोशिका की दीवारें बन सकती हैं जो नाभिक को अलग करती हैं, इस प्रकार भ्रूणपोष कोशिकाएं बनती हैं।

भ्रूण अपने भ्रूणपोष भोजन की खपत में भिन्न होते हैं। यदि भ्रूण का विकास धीमा है, तो भ्रूण के विकास के दौरान सभी भ्रूणपोष का उपभोग नहीं किया जाता है। इसलिए, भ्रूणपोष परिणामी बीज में रहता है। परिणामी बीज को भ्रूणपोष माना जाता है, क्योंकि अरंडी और खजूर के बीज में. जब भ्रूण का विकास तेजी से होता है, तो यह सभी एंडोस्पर्मिक भोजन का उपभोग करता है, और परिपक्व बीज एंडोस्पर्म से मुक्त होता है, और बीज को गैर-एंडोस्पर्मिक माना जाता है, जैसे सेम और ल्यूपिन बीज में ।

कभी-कभी परिपक्व बीज नवकोशिकीय ऊतक के अवशेषों के साथ रहता है जिन्हें पेरिस्पर्म के रूप में जाना जाता है , और बीज को पेरिस्पर्म कहा जाता है, जैसे चुकंदर के बीज में ।

फल

निषेचन के बाद फल बनाने के लिए विभिन्न अंडाशय ऊतकों और कभी-कभी कुछ अन्य फूलों के ऊतकों को उत्तेजित किया जाता है । कुछ मामलों में, हम पाते हैं कि फलों का निर्माण निषेचन से संबंधित नहीं है, जैसे कि केले में और लड़की जैसे अंगूर नाभि संतरे बिना निषेचन के फल पैदा करते हैं । इन फलों में बीज नहीं होते हैं, और ऐसा माना जाता है कि ऐसा इन पौधों के फूलों के अंडाशय में बड़ी मात्रा में हार्मोन युक्त होने के कारण होता है। कई मामलों में, कुछ हार्मोनों का छिड़काव करके बीज रहित स्ट्रॉबेरी या टमाटर का उत्पादन करना संभव हो गया है। इसलिए, हार्मोन या पराग अर्क के छिड़काव से बीज रहित फल बन सकते हैं, जबकि बीज उत्पादन के लिए निषेचन आवश्यक है। हार्मोन की गतिविधि फूल के कुछ ऊतकों के फल में परिवर्तन के कारण होती है, इसलिए अंडाशय की दीवार फल की दीवार में बदल जाती है, बीजांड बीज में बदल जाते हैं, और अंडे का आवरण बीज कक्ष में बदल जाता है। अंडे का हिलम भी बीज का हिलम बन जाता है। यह एक नवकोशिका भी बन जाती है प्रिस्पर्म , प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक भ्रूणपोष ऊतक है , और अंडाणु एक भ्रूण बन जाता है (चित्र 94)।

फल आमतौर पर फूल के अंडाशय के खुलने से बनता है, लेकिन फूल या पुष्पक्रम के अन्य भाग फल के निर्माण में शामिल हो सकते हैं, जैसे सेब के फल, जो फूल के तने का निर्माण करते हैं, और अंजीर के फल, जो पुष्पक्रम के पंख का निर्माण करते हैं। .

फलों का कार्य बीजों को ले जाना, उनकी रक्षा करना और उनके विकास पूरा होने तक उन्हें आवश्यक भोजन प्रदान करना है। फल बीजों के फैलाव में मदद कर सकते हैं ।